James Atkinson fue un ingeniero e inventor británico que, a finales del siglo XIX, desarrolló un motor térmico basado en un principio diferente al del tradicional ciclo Otto. Su propuesta, conocida como ciclo Atkinson, tenía como objetivo mejorar la eficiencia térmica de los motores de combustión interna, reduciendo las pérdidas de calor y aumentando el rendimiento del trabajo útil durante la expansión del gas en el cilindro. Aunque sus desarrollos iniciales no lograron una adopción masiva en su época, la lógica detrás de su diseño ha encontrado un renacimiento en las últimas décadas, especialmente en vehículos híbridos donde la eficiencia energética supera en importancia a la potencia máxima.

Atkinson nació en Gran Bretaña en 1846 y falleció en 1914. Su vida profesional estuvo marcada por la exploración de soluciones ingenieriles que permitieran obtener mayor rendimiento del combustible sin recurrir a mecanismos más complejos ni a presiones extremas, como las que comenzaban a manejarse en los motores de vapor y los primeros motores de gasolina. Su enfoque fue eminentemente práctico: crear una mecánica que pudiera sacar más trabajo útil de cada explosión dentro del cilindro y reducir las pérdidas por fricción, compresión excesiva o escapes mal aprovechados.

Fundamentos del ciclo Atkinson y su implementación mecánica

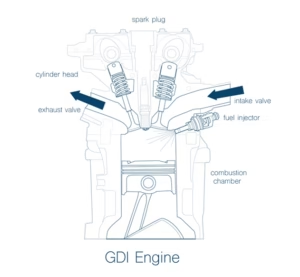

Para entender qué planteó Atkinson en términos técnicos, es necesario comenzar por la premisa fundamental del ciclo que lleva su nombre: la relación de expansión debe ser mayor que la relación de compresión. En el ciclo Otto tradicional, estas relaciones son simétricas, lo que significa que el volumen del cilindro en el que se comprime la mezcla aire-combustible es el mismo que se utiliza para expandirla tras la combustión. Esta simetría, si bien simplifica el diseño, impone un límite a la eficiencia térmica, ya que no se aprovecha por completo el trabajo que los gases en expansión pueden realizar antes de abrir la válvula de escape.

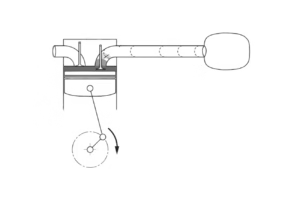

El motor de Atkinson resuelve esta limitación creando un mecanismo que permite comprimir la mezcla en un volumen reducido y expandirla posteriormente en un volumen mayor, sin alterar las dimensiones físicas del cilindro, sino manipulando el tiempo efectivo de las fases del ciclo. Esto se logra a través de una configuración de biela-manivela no convencional que modifica la carrera del pistón, o, como se ha hecho en adaptaciones modernas, variando el tiempo de apertura y cierre de la válvula de admisión para simular una compresión más corta y una expansión más larga.

Desde el punto de vista termodinámico, esto significa que se puede extraer más energía útil de los gases calientes antes de su evacuación, lo que reduce las pérdidas por calor residual y mejora la eficiencia global del ciclo. Para motores de baja a media carga —como los que operan de manera constante en ciclos urbanos o en tareas de asistencia eléctrica— esta lógica es sumamente eficiente. Y es precisamente por eso que fabricantes como Toyota, Honda y Ford han adoptado variantes del ciclo Atkinson en sus sistemas híbridos modernos.

Aplicación histórica y limitaciones prácticas

El primer motor que Atkinson diseñó y patentó en 1882, conocido como el motor diferencial de Atkinson, era una máquina de combustión interna de cuatro tiempos, pero con un mecanismo de manivela especial que permitía realizar las cuatro fases del ciclo en una sola revolución del cigüeñal, a diferencia del ciclo Otto, que requería dos revoluciones. Este diseño, aunque ingenioso, presentaba desafíos mecánicos considerables, especialmente en términos de equilibrio dinámico, resistencia estructural y facilidad de fabricación. No era un motor sencillo de producir ni de mantener, y eso limitó severamente su adopción en el incipiente mercado de la automoción.

A lo largo de su vida, Atkinson desarrolló varias variantes de su motor, incluyendo el motor ciclo Atkinson mejorado (Atkinson-cycle engine), que fue más compacto y mecánicamente simple. Sin embargo, la eficiencia no siempre compensaba la baja potencia específica, y en un momento histórico donde el desarrollo del automóvil se orientaba más hacia la robustez y la facilidad de fabricación, sus motores quedaron relegados a aplicaciones marginales.

Pese a ello, el ciclo que propuso no desapareció. Fue documentado, analizado y conservado como una alternativa termodinámica válida, con un potencial claro para situaciones donde la eficiencia superara en importancia al rendimiento bruto. Esa condición tardó más de un siglo en materializarse, cuando los motores térmicos comenzaron a ser revalorados no por su potencia máxima, sino por cómo interactuaban con sistemas híbridos, eléctricos y de gestión energética avanzada.

Redescubrimiento y aplicación moderna del ciclo Atkinson

A partir de la década de 1990, el resurgimiento de las preocupaciones medioambientales y el desarrollo de vehículos híbridos eléctricos reavivó el interés por los motores de ciclo Atkinson. Fabricantes como Toyota empezaron a implementar este tipo de arquitectura en sus sistemas híbridos, especialmente en los motores de los modelos Prius, Camry Hybrid y otras variantes de la familia Hybrid Synergy Drive.

En estas aplicaciones modernas, el ciclo Atkinson no se implementa con una mecánica compleja, sino con sincronización variable de válvulas (VVT-i) que retrasa el cierre de la válvula de admisión, de modo que parte del aire aspirado se expulsa de nuevo durante la fase de compresión. Esta técnica, aunque no modifica la geometría interna del motor, reduce la compresión efectiva y mantiene una expansión completa, tal como lo proponía Atkinson en su diseño original.

Esta solución permite obtener una eficiencia térmica superior al 40 % en ciclos de conducción urbana, especialmente cuando se complementa con motores eléctricos que compensan la pérdida de par en bajas revoluciones, uno de los inconvenientes naturales del ciclo Atkinson cuando se aplica sin asistencia.

Desde el punto de vista de la ingeniería mecánica automotriz, estudiar el ciclo Atkinson moderno exige comprender no sólo la termodinámica básica, sino también la interacción entre la distribución variable, la gestión electrónica del motor y la estrategia general del sistema híbrido. Esto convierte a la propuesta de Atkinson en una herramienta formativa muy valiosa, ya que integra fundamentos teóricos con soluciones de aplicación real, medible y replicable.

Conclusión

James Atkinson fue un pionero en el diseño de ciclos térmicos alternativos que anteponían la eficiencia al diseño convencional. Aunque su motor original no se consolidó comercialmente en su época, su legado resurgió con fuerza más de cien años después, en una industria que ahora prioriza la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la sostenibilidad técnica.

El ciclo que desarrolló se ha convertido en una base sólida para muchos de los motores más eficientes del presente, y su lógica ingenieril sigue inspirando a quienes estudian y enseñan la termodinámica aplicada a la automoción. Comprender el trabajo de Atkinson no es sólo estudiar un ciclo alternativo, sino entender cómo una visión mecánica bien fundamentada puede trascender su época y encontrar su lugar en el futuro de la ingeniería.